Современные условия развития строительной отрасли диктуют эффективное использование ресурсов и минимизацию отходов. При этом ежегодно в России накапливается около 70 миллионов тонн строительного мусора. И лишь четверть этого объема (около 17,5 миллионов тонн) отправляют на переработку. Российский ученый из Чеченской Республики Магомед Сайдумов разработал инновационную технологию производства бетонных композитов на основе отсевов дробления бетонного лома и горных пород.

Исследование кандидата технических наук, доцента кафедры «Технология строительного производства», проректора по научной работе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ), направлено на переработку строительных отходов и создание экологически безопасных материалов.

— Как получилось, что Вас заинтересовала именно строительная отрасль?

— В числе самых почетных профессий Чеченской Республики можно выделить две: это воин и строитель. У нас даже есть шутка, когда сын спрашивает отца, что такое бесконечность? И тот отвечает ему, что бесконечность — это стройка. Именно строительству чеченцы посвящают все свое свободное время. Таким образом, первичные навыки в этом деле, советы старших, проблема строительно-восстановительных работ в республике в 90-х и в начале 2000-х гг послужили причиной моего выбора одного из ведущих в стране вузов (ГГНТУ). Окончив с отличием школу, я поступил на специальность «Производство строительных материалов, изделий и конструкций», а затем в этом же вузе продолжил обучение в аспирантуре. Со студенческих лет и по настоящее время моим научным руководителем является доктор технических наук, профессор Сайд-Альви Муртазаев, кстати, тоже заслуженный строитель Чеченской Республики. Под его руководством я сейчас работаю над докторской диссертацией.

— Как возникла идея получать бетонные композиты (БК) из отсевов дробления бетонного лома и горных пород?

— Еще в мои студенческие годы профессор Муртазаев привлек меня к работе Грозненской научной школы по энерго- и ресурсосберегающим строительным материалам на основе техногенного сырья. Мне удалось исследовать направление «Строительные материалы и изделия». В аспирантуре я продолжил изучение составов и свойств техногенного сырья, что позволило мне подготовить кандидатскую диссертацию на тему «Отсевы дробления бетонного лома и горных пород для получения бетонных композитов». Разработанные мною технологии дали возможность использовать эти отсевы в строительстве, а применяя многокомпонентные вяжущие и специальные способы механоактивации бетонной смеси, — улучшить их физико-механические и эксплуатационные свойства. Также был предложен и внедрен в производство способ получения БК на основе необогащенных и нефракционированных отсевов дробления бетонного лома и горных пород (песчаника, известняка, гранита, кварцита). Отсевы дробления горных пород применяли по большей части для получения сравнительных данных, а основным объектом исследования были продукты дробления бетонного лома и мелкозернистые бетоны на их основе.

— Как проходили исследования?

— Какое оборудование использовалось в ходе работы над проектом?

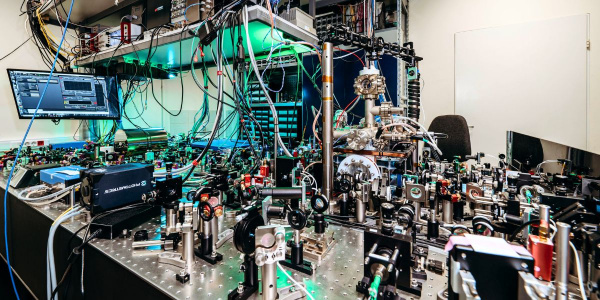

— Примерно с 2008 года у нас появились первые гранты от Министерства науки и высшего образования РФ, тогда нам удалось закупить хорошие комплекты оборудования. Из вспомогательного — виброплощадки, сушильные шкафы, обжиговые печи, разные сита для проведения ситового анализа, лабораторный круг истирания, чтобы исследовать истираемость, климатические и пропарочные камеры и так далее. Из измерительного оборудования мы приобрели гидравлические прессы с функциями, позволяющими исследовать бетоны, растворы, кирпич, арматуру на сжатие, на изгиб, на растяжение, а также различные измерители влажности, прочности, деформативности материалов неразрущающими методами, в республике до сих пор нет аналогов подобным машинам. Опять же, благодаря грантам были открыты научно-технические центры и лаборатории по новым научным направлениям. На базе Научно-технического центра коллективного пользования в лаборатории строительного факультета мы проводили исследования механических, технологических, эксплуатационных свойств этих композитов. Сейчас материально-техническую базу нашего университета продолжают оснащать, мы можем исследовать углеродный след и другие показатели объектов экосистемы, а наши центры сегодня называют ведущими на Северном Кавказе.

— Какие этапы работ можно выделить?

— Во-первых, была исследована ситуация по скоплению огромного количества отходов строительства и сноса зданий (ОСС), сюда относят бетонный лом, кирпичный бой, древесные отходы, стеклобой и прочее. Многие ученые называют эти отвалы «новыми месторождениями», ведь такие твердые отходы можно использовать как вторичное сырье для строительных материалов. Оказалось, что в России к 2012 году в отвалах скопилось более 100 млрд тонн твердых отходов. Поэтому важно было решить вопрос утилизации и использования ОСС. Среди основных этапов работ назову исследование техногенного сырья, рецептурно-технологических факторов, влияющих на качество конечного продукта. Затем подбор технологических приемов, позволяющих без лишних энерго- и трудозатрат получать качественные составы бетонных композитов мелкозернистой структуры (БКМС). Мы получили эффективные рецептуры мелкозернистых бетонов с улучшенными рео-технологическими, физико-механическими и эксплуатационными показателями. Для улучшения показателей БКМС применяли минеральные добавки техногенного происхождения и химические модификаторы. Также было важно правильно подобрать зерновой состав заполнителя и вяжущее вещество. Сегодня в мире существует более 1000 разновидностей бетона, за каждой технологией производства — решение конкретной инженерной задачи. Наши составы актуальны для высотного строительства — для возведения тонкостенных, густоармированных, большепролетных специальных конструкций. Они востребованы там, где нужна повышенная прочность бетона, высокая стабильность и формуемость смеси, плотная непроницаемая структура для обеспечения долговечности.

— Чем обусловлено применение в исследованиях определенных видов горных пород?

— В своей разработке я использовал осадочные горные породы Чеченской Республики — известняк и песчаник, при производстве это позволит сократить расходы на транспортировку. Привозные материалы, такие как гранит, диабаз (магматического происхождения), кварцит (метаморфическая порода), мы брали для сравнительного анализа. Эти горные породы широко применяются в строительстве при производстве бетона, строительного раствора, при получении строительного заполнителя — щебня и песка.

В свою очередь, отсевы дробления накапливаются в отвалах как отходы работы дробильно-сортировочных установок. При производстве бетона их не использовали из-за большого содержания пыли и зерен, несоответствующих требованиям стандартов. Мы изучили составы и свойства этих материалов: соотношение пылевидной, песчаной и щебеночной фракций, их водоудерживающую способность, плотность и пустотность, удельную поверхность и другие показатели. Далее предложили моделирование зависимости физико-механических свойств для определения количества воды в бетонных смесях на основе отсевов камнедробления и подобрали оптимальные рецептуры мелкозернистых бетонов.

— Расскажите о преимуществах разработанных составов, есть ли у них недостатки?

К недостаткам в сравнении с классическими составами бетонов можно отнести повышенный (до 30%) расход вяжущего вещества за счет мелкозернистости компонентов. Еще необходимы специальные помолочные комплексы для получения высокоактивных многокомпонентных вяжущих на основе техногенного сырья. Но даже с учетом этих факторов, вторичное сырье позволяет получать более дешевые и доступные строительные материалы.

— Какие инновационные методы использовали для повышения долговечности материалов?

Мы заменили технологию промывки на метод раздельного затворения водой, что реализуется через двухстадийное перемешивание бетонной смеси. Обычно технологи смешивают сухие компоненты, после чего добавляют воду. Наша инновация в том, чтобы сначала перемешать заполнитель (отсев дробления) без цемента, а затем добавить воду, создавая эффект промывки. Вяжущее вещество мы вводим только на втором этапе перемешивания. Этот метод позволяет изолировать частицы отсевов от заполнителя, образуя взвеси и предотвращая их «прилипание» к его поверхности, что укрепит контактную зону. В результате мы увеличили прочность бетона на 10-15% без дорогостоящей промывки.

Также мы внедрили метод поличастотного виброуплотнения, который увеличивает долговечность и прочность материала еще на 15%. В отличие от традиционного подхода, предполагающего воздействие на бетонную смесь только с одной стороны, мы применяем двухстороннее вибровоздействие — сверху и снизу. Это значительно улучшает уплотнение смеси, позволяя эффективно удалять воздух и достигать однородности состава. Высокая прочность обеспечивает непроницаемость бетона, а это — залог долговечности материала.

— Сегодня экологическая безопасность — один из аспектов устойчивого строительства. Вы уделяете внимание этому вопросу в своих исследованиях?

— Как члена-корреспондента Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) секции «Экология и охрана окружающей среды» меня этот вопрос, разумеется, интересует. Надо признать, что цементная промышленность входит в одну из 17 наиболее вредных для окружающей среды отраслей. Из различных источников известно, что около 8% мировых выбросов климатически активных газов (СО₂, CH₄ и др.) приходится на этот сектор. При этом цемент необходим для получения классического бетона — самого распространенного строительного материала в мире, в год его производят более 4 млрд тонн. Но мир пока не готов перейти к другим вяжущим веществам вместо цемента, хотя ведутся исследования по поиску альтернативных вариантов, в частности, и в нашей Грозненской научной школе.

В зависимости от вида и источника применяемого сырья, считаю, что строительные композиты нужно ранжировать на три категории: источник вредного воздействия, экологически безвредный (без вредных выделений) и экологически эффективный (с возможностью поглощения СО₂ и других климатически активных газов из воздуха). Естественно, мы в своих исследованиях стремимся разрабатывать экологически эффективные строительные композиты, позволяющие депонировать углерод в структуре бетона. В домах из таких материалов будет легче дышать. Ученый из БГТУ им. В. Г. Шухова, доктор технических наук, профессор Валерий Лесовик часто отмечает, что около 90% времени человек проводит внутри зданий, дома или на работе. Следовательно, строительные конструкции должны быть безвредными, а в лучшем случае — способными очищать окружающую среду от вредных газов. Поэтому развивается система «человек-материал-среда обитания». Методов для внедрения таких составов у нас пока нет, но уверен, что в ближайшие годы они появятся. Сейчас же мы можем предложить экологически безвредные составы бетонов, позволяющие утилизировать продукты переработки техногенного сырья промышленности. В основе докторской диссертации, которой я сейчас занимаюсь — технология производства экологически эффективных, высококачественных БК с низким углеродным следом.

— Какие способы утилизации подходят разработанным Вами материалам?

— Ваша разработка заинтересовала реальный сектор экономики?

— В промышленных условиях серийного производства наши бетонные композиты не производили, хотя я уверен, что перспектива есть. Мы успешно провели опытно-промышленное внедрение ряда составов при строительстве нескольких многоэтажных жилых домов в городе Грозном. Использовали их в диафрагмах жесткости, в плитах перекрытия, то есть там, где они проявляют свои положительные свойства.

До недавнего времени я семь лет возглавлял научно-технический центр коллективного пользования «Современные строительные материалы и технологии» ГГНТУ им. академика М. Д. Миллионщикова. Кроме научно-исследовательской работы центр осуществлял входной контроль качества строящихся в регионе объектов. Среди них отмечу многофункциональный высотный комплекс «Ахмат Тауэр», по проекту высота 102-этажного небоскреба — 435 метров, затем крупнейший на Северном Кавказе торгово-развлекательный центр, Грозненская ТЭС, большепролетные мосты. Это позволило Грозненской научной школе получить большой опыт в уникальном строительстве, повысить свои компетенции, рекомендовать новые составы для внедрения.

Поэтому в будущем востребованность в наших материалах будет увеличиваться, строительство уникальных объектов становится все более актуальным. Наши материалы найдут применение при возведении специальных конструкций — перекрытий, стен, колонн. То есть там, где важны характеристики прочности, трещиностойкости, долговечности.

— Вы участвовали в региональной рекламной кампании «Наука рядом», как оцените этот опыт?

— На что нужно обратить внимание молодым ученым, чтобы добиться успеха в науке?

— Могу рекомендовать им следовать трем принципам: научиться работать в команде, быть усердными и сохранять преданность выбранному пути. Наука любит усердие, это талант, необходимый для любого эксперимента! Век ученых-одиночек прошел, сейчас время междисциплинарных наук, где специалисты разных отраслей объединяются ради общего результата. Внедрение инноваций происходит на стыке разных дисциплин, и это «рабочее пространство» менее всего изучено. Поэтому сегодня все чаще открытия делают ученые, способные объединяться и работать в команде: физик с химиком, строитель с экологом, биолог с гидрогеологом и так далее. Наш проект мелкозернистых бетонов на основе вторичного сырья был также разработан благодаря междисциплинарному подходу. В этом случае объединились экология и материаловедение, чтобы получить экологически безопасный и качественный стройматериал.

Беседовала Светлана Минеева