Разработкой занимались специалисты «Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Н. Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА») совместно с коллегами из Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН (ИОФ РАН) и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).

Новые бесконтактные оптические датчики способны измерять продольный размер пучка с высоким временным разрешением (от 1 до 10 пикосекунд, пс). Они станут частью диагностического комплекса УК СКИФ, который будет обеспечивать своевременное выявление отклонений пучка от проектных параметров для увеличения эффективности эксплуатации синхротрона и надежности проводимых исследований. Стрик-камеры полностью разработаны и произведены ВНИИА.

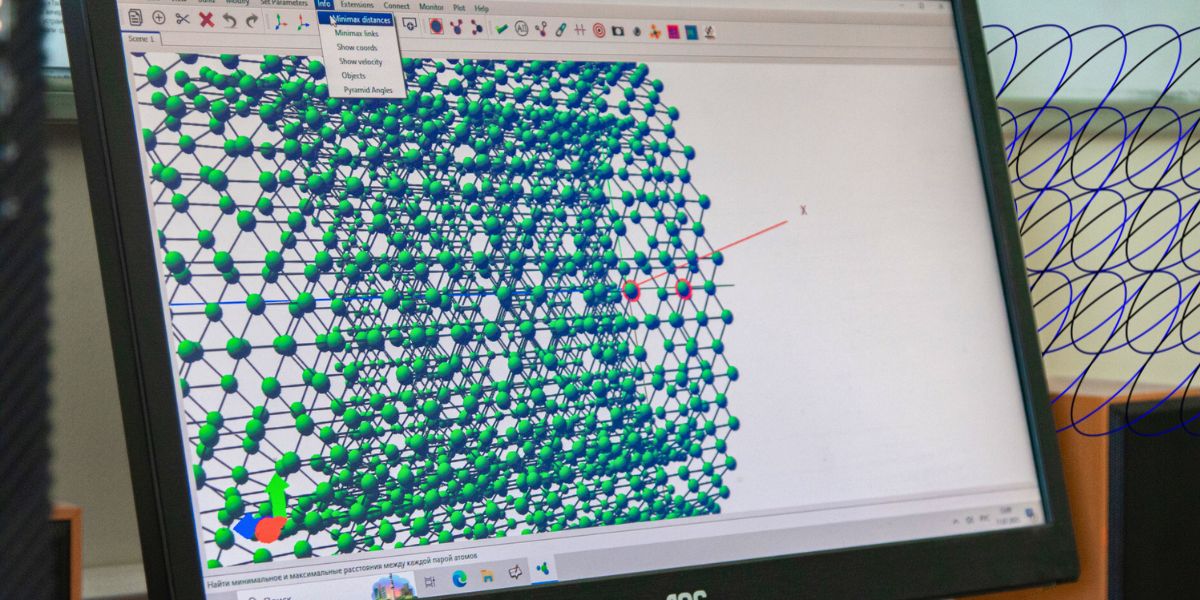

Современный синхротрон — это огромный рентгеновский микроскоп, мощный инструмент, помогающий развитию многих научных отраслей: биологии, археологии, материаловедения, медицины. Электронный пучок, разогнанный до релятивистских скоростей и двигающийся в накопительном кольце установки, испускает синхротронное излучение (СИ) в поворотных магнитах и специализированных устройствах генерации излучения — вигглерах и ондуляторах.

По каналам вывода излучения СИ попадает на пользовательские станции и обеспечивает возможность специалистам различных областей наук с высокой точностью исследовать структуру белков, составы вещества, процессы протекание химических реакций. Характеристики СИ предоставляют экспериментаторам инструмент исследования, который одновременно обладает высокой яркостью, широким спектральным диапазоном, возможностью выбора поляризации, малым временем импульса излучения. При этом поколение любого ускорителя частиц принято определять исходя из параметров пучка электронов.

«Например, благодаря беспрецедентно малому эмиттансу пучка электронов, порядка 75 пикометров радиан, синхротрон СКИФ относится к установкам последнего поколения, 4+. Кроме эмиттанса у электронного сгустка есть и другие параметры, среди которых важное значение имеют поперечный и продольный размеры. И если поперечные размеры мы достаточно легко можем измерять, то с продольными размерами все сложнее, особенно в циклических ускорителях», — прокомментировал старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН и ЦКП «СКИФ» кандидат технических наук Виктор Дорохов.

Каждый пучок электронов, инжектируемый в кольцо, состоит из сгустков. «В каком-то смысле пучок частиц, летающий по кольцу, похож на гирлянду, где каждая лампочка — сгусток, длиной всего несколько миллиметров», — добавил ученый.

Для измерения длины пучка электронов, или продольного распределения заряда в пучке, в большинстве циклических ускорителей используются бесконтактные оптические датчики. Эти диагностики относятся к неразрушающему типу. Их преимущество в том, что принцип работы этих устройств не подразумевает взаимодействия с пучком, а значит, процесс измерения происходит без потерь частиц из исследуемого объекта и может проходить в непрерывном режиме в момент эксплуатации установки.

«Для измерения продольного распределения заряда в пучке, то есть длины пучка, в ускорителях широко используются стрик-камеры и диссекторы. По принципу действия и конструктивно эти устройства похожи, но всё же не равнозначны, поэтому способны дополнять друг друга. Как правило, стрик-камера работает во время эксперимента, требующего однопролётного наблюдения. Она выключается по его окончании. А вот диссекторы работают в непрерывном режиме десятилетиями в процессе рутинной эксплуатации установок. Объединяя действие этих двух видов оборудования, мы получаем универсальный набор дополняющих друг друга средств диагностики», — рассказал Виктор Дорохов.

Исторически диссекторы, как приборы наблюдения за распределением заряда пучка частиц в циклических ускорителях, начали применяться в ИЯФ СО РАН. Родоначальником этого способа наблюдений в Институте был Эдуард Иванович Зинин — он проектировал и конструировал подобные устройства для использования в ускорителях частиц ещё в прошлом столетии, используя в качестве регистрирующего электронно-оптического преобразователя (ЭОП) серийно выпускаемый ЛИ-602.

«Одна из ключевых характеристик как диссектора, так и стрик-камеры — временное разрешение. У установок того поколения оно составляло около 25—35 пс, и этого хватало. Но с развитием ускорительных установок стало понятно, что временного разрешения диссектора на основе ЛИ-602 недостаточно. Тогда под руководством заведующим сектором ИЯФ СО РАН доктора физико-математических наук Олега Игоревича Мешкова началась разработка следующего поколения регистратора на основе ЭОП ПИФ-01, выпускаемого отделом фотоэлектроники ИОФ РАН. С этим ЭОП удалось получить временное разрешение прибора в 1 пс. Сегодня благодаря развитию технологий в изготовлении ЭОП, создается уже третье поколение регистратора, в котором при сохранении временного разрешения и чувствительности, внесены конструктивные усовершенствования, позволяющие повысить надежность и технологичность прибора в целом. Только представьте, каков масштаб события: если пучок движется практически со скоростью света, то за 10 пикосекунд он пролетает три миллиметра, а третье поколение установок уже позволяет нам измерять пучок в промежутке 0,5 миллиметра — это же фантастика», — пояснил Виктор Дорохов.

Для синхротрона СКИФ и других проектов ИЯФ СО РАН диссекторы нового поколения изготавливают специалисты ВНИИА, они же изготовили и стрик-камеры.

По словам Виктора Дорохова, всего в ускорительном комплексе СКИФ будут работать три стрик-камеры — по одной в бустерном, накопительном кольце и в линейном ускорителе (линаке), и два диссектора — в бустерном и ускорительном кольце. Три стрик-камеры готовы, одна уже работает в линаке.

Диссекторы будут последовательно вводиться в строй одновременно с появлением пучка на установках комплекса ЦКП «СКИФ». Данные диагностические устройства позволят наблюдать структуру пучка электронов и изучать продольное распределение заряда в пучке, циркулирующем по кольцу ускорителя, с предельным временным разрешением, сообщили в пресс-службе Института ядерной физики

имени Г. И. Будкера СО РАН.