«Подземное горение углей известно на многих месторождениях мира, — рассказал научный сотрудник лаборатории геохимии и рудогенеза Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (Чита) Роман Филенко. — Они возникают при воздействии антропогенных и природных факторов. Главной причиной последних является способность многих углей самовозгораться в результате экзотермических окислительных реакций с участием органического вещества, сульфидов и других компонентов. В результате длительного процесса накопления энергии окислительных реакций создаются условия для самовозгорания, которое для некоторых углей начинается уже в интервале температур +80–100°С».

Подземные пожары могут продолжаться месяцы, годы и даже столетия, пока не истощится тлеющий пласт. Затраты на тушение таких пожаров также велики и не всегда эффективны, так как велика вероятность возникновения новых очагов горения. Всё это приводит к ощутимым экономическим издержкам и большому экологическому ущербу. Общепринятым объяснением является то, что самовозгорание угля происходит с увеличением к нему доступа кислорода в результате выработки. Эту проблему промышленники пытаются решать за счет правильной укладки угля, применения антипирогенов и прочего, но самовозгорания продолжаются.

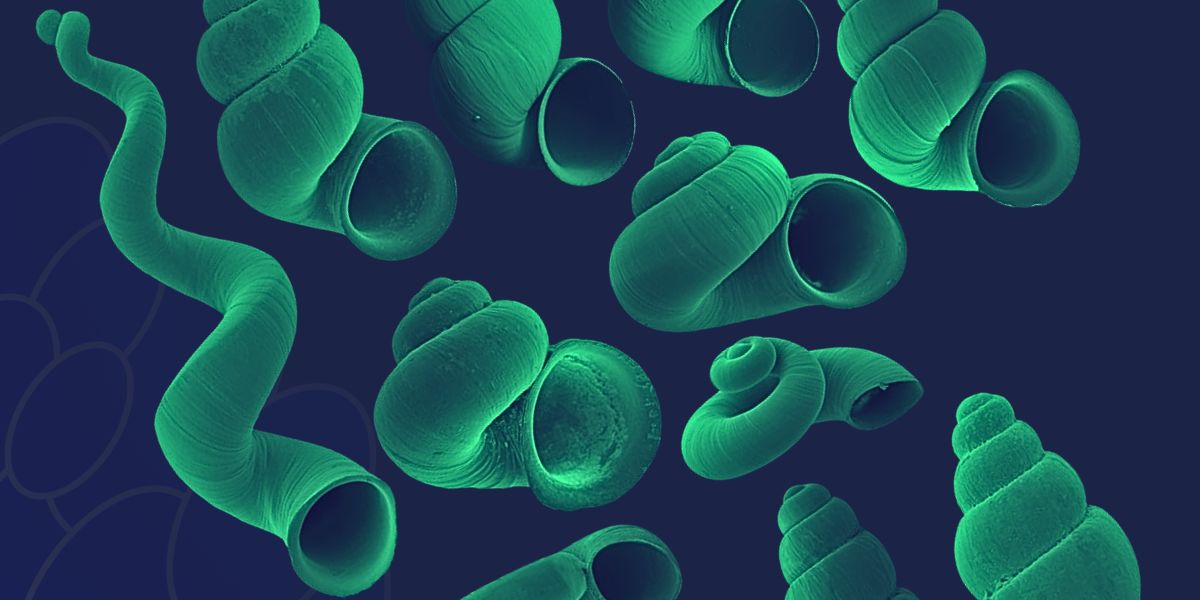

Настоящую причину этого явления назвали ученые Биологического института ТГУ, которые специализируются на термофильных бактериях. В поисках микроорганизмов, способных существовать при устойчиво высоких температурах, биологи отбирают пробы в «горячих» точках — в том числе на горящих отвалах, в термальных источниках и других местах.

«Явление хемосинтеза, противоположного фотосинтезу, открыл величайший российский микробиолог Сергей Виноградский, — отметила заведующая кафедрой физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики Биологического института ТГУ Ольга Карначук. — Ученый выяснил, что серо- и железоокисляющие бактерии используют серу и железо для синтеза органических веществ из углекислого газа. Эти же бактерии применяются при добыче ценных металлов из руд, включая золото. Именно при добыче металлов и выяснилось, что биохимические реакции идут с выделением тепла».

Именно эти бактерии-хемосинтетики окисляют пирит и сульфиды железа, которые в виде примесей присутствуют в угольных пластах. При добыче или других действиях в районе, где находятся залежи, в пласты через трещины начинают поступать кислород и вода, способствующие биохимическим реакциям.

Так, в районе Черновского буроугольного месторождения горящие участки наблюдаются в старых заброшенных карьерах по добыче угля, где тлеют маломощные некондиционные пласты. На участке в районе станции Черновская самовозгорание было спровоцировано при прикладе тупиковой железнодорожной ветки, когда земельными работами была нарушена целостность углевмещающей толщи осадочных горных пород и появился доступ воды и кислорода к склонным к самовозгоранию пластам угля.

Открытие явления хемосинтеза является одним самых значимых в биологии ХХ века. В 1887–1888 годах в своих научных трудах Сергей Виноградский описал тип питания бактерий, основанный на усвоении углекислого газа за счет окисления неорганических соединений. Эта работа принесла ученому мировое признание. Открытие хемосинтеза помогло понять, как жизнь может существовать и развиваться в условиях, полностью лишенных солнечного света, например, в лубоководных океанических средах или подземной жизни.