Исследовательская группа Научно-технологического университета «Сириус» сосредоточится на изучении черноморской и арктической акваторий — ключевых для стратегического развития страны. Ученые планируют подробно изучить процессы формирования метановых факелов, а также выяснить особенности их влияния на придонные слои воды и донные осадки, сообщила пресс-служба университета.

Проект «Характерные особенности геохимии системы вода-осадок в зонах активных газопроявлений Черного моря и арктических морей» будет реализован по государственной программе научно-технологического развития федеральной территории «Сириус» и регионального конкурса Российского научного фонда (РНФ).

Арктические акватории России и Черное море сейсмически активны. Это влечет за собой опасность активного высвобождения газов, просачивающихся в воду через донные отложения (газовые сипы). Рабочая группа под руководством исполнительного директора Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Научно-технологического университета «Сириус» Елены Гершелис намерена изучить происхождение и особенности поведения природных газов системе «осадочные отложения — поровая вода — придонная вода».

Метан плохо растворяется в воде и быстро выделяется из нее в атмосферу. Опасность такого явления заключается в мощном парниковом потенциале этого газа, значимом для усугубления глобального потепления. Проблема осложняется еще и тем, что природа происхождения метана в морских акваториях очень многообразна и ученым приходится разбираться с достаточно широким спектром причин его образования.

Исследователи «Сириуса» не случайно выбрали арктические моря в качестве одного из объектов изучения — на долю акватории Восточно-Сибирского шельфа приходится более 80% от общемировой площади подводной мерзлоты. Вечнохолодные экосистемы очень важны для теплового состояния нашей планеты. Они представляют собой поистине гигантское хранилище законсервированного углерода. Настолько значительное, что сейчас наука выделяет особый подцикл круговорота углерода, связанный с мерзлотой (климат — углерод — криосфера).

В свою очередь, неглубоко залегающие шельфы Российской Арктики уязвимы к воздействию климатических факторов, а их таяние несет себе двойную угрозу. С одной стороны, подтаявшие отложения больше не смогут удерживать метан в глубинных слоях, позволяя ему быстро попадать в атмосферу. С другой — подводная мерзлота Восточно-Сибирского шельфа сама по себе является обширным резервуаром парниковых соединений углерода, способным при потеплении выпустить на свободу не только метан, но и углекислый газ.

Помимо этого, в отложениях северных морей метан часто встречается в виде газовых гидратов — очень чувствительных к колебаниям температуры кристаллических соединений, образующихся исключительно в условиях мерзлых геосистем. Сейсмические процессы могут привести к быстрому разрушению этих образований, освобождающему метан из кристаллического «плена». Вопрос стоит настолько остро, что изучение природы метановых гидратов привело к возникновению гипотезы о «Метангидратном ружье» — предположении о чрезвычайно стремительном и необратимом росте температуры воздуха, вызванном тепловым или сейсмическим разрушением этих кристаллов.

Кроме вышеназванных причин, образование метана также может быть связано с жизнедеятельностью микроорганизмов. Широко известно, что большая часть биогенного метана образуется анаэробной микрофлорой болот, выделяющей газ в качестве побочного продукта. Однако открытие живущих в морской мерзлоте бактерий-экстремофилов позволило по-новому взглянуть и на проблему морского метаногенеза.

Что касается еще одного предмета внимания ученых, то Черное море, в отличие от акваторий Восточно-Сибирского шельфа, значительно больше подвержено негативному влиянию деятельности человека. В связи с этим, другой аспект работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, связан с оценкой антропогенной нагрузки. Помимо исследования процессов метанообразования, в Черном море ученые намерены проанализировать особенности экологического состояния мелководного шельфа на предмет загрязнения поверхностного осадка тяжелыми металлами. Это позволит определить роль антропогенных факторов в обменных процессах, происходящих между водной толщей и донными осадками.

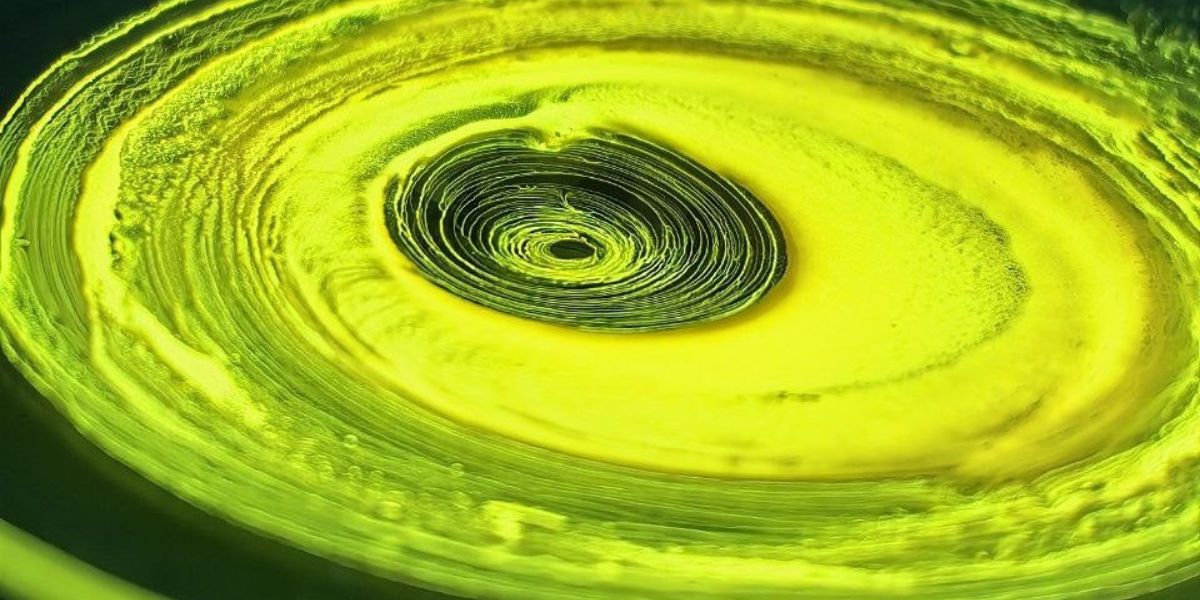

Руководитель проекта Елена Гершелис считает, что учет загрязнителей антропогенной природы позволит по-новому взглянуть на динамику глобальных экологических процессов, в том числе связанных с круговоротом углерода: «У нас очень интересные объекты исследований: в черноморской и арктической акваториях, таких разных по природно-климатическим и экологическим условиям, мы можем наблюдать одно и то же природное явление — эмиссию метана с морского дна, из так называемых газовых сипов».

Ученые намерены исследовать, как на участках разгрузки метана ведут себя органические соединения и различные элементы, в том числе металлы, что с ними происходит на границе вода-дно. В прибрежных районах Черного моря важно оценить, насколько сильно меняются естественные обменные процессы, когда в дело вмешиваются антропогенные источники таких соединений в разных объемах — проследить это можно, например, в устьевых зонах рек и районах сброса бытовых отходов.

Сами по себе метановые гидраты уже довольно давно рассматриваются в качестве перспективного вида полезных ископаемых. Однако поиск их залежей сложен и занимает много времени. С практической точки зрения, применяемый авторами молекулярно-изотопный подход к изучению придонной воды и донных осадков в районах выделения метана со дна может быть полезен с позиции поиска новых месторождений углеводородов.

Исследователи намерены принять участие в двух морских экспедициях: первая уже стартовала и завершится в августе, она охватит акваторию Черного моря. В сентябре рабочая группа отправится на север — в море Лаптевых. Основными задачами экспедиционной работы станут изучение характерных геохимических и экологических особенностей осадконакопления, а также анализ современной климатической роли газовых сипов.

За время первого рейса запланированы работы по отбору проб морских вод и донных отложений в местах эмиссии метана, расположенных на шельфе у побережья Крыма. Пробы будут доставлены в лабораторию Университета «Сириус» для дальнейшего изучения минерального и гранулометрического состава донных осадков, а также содержания органического углерода и других веществ в отложениях. Анализ морских вод будет связан с исследованием их макро- и микроэлементного состава.