Ученые разработали перспективный аппарат для миссии на Венеру

В 2032–2033 гг. планируется следующая спускаемая миссия «Венера-Д». Предложенный проект предназначен для перспективных экспедиций к второй планете от Солнца, которые последуют за миссией «Венера-Д».

«По сравнению с короткоживущими посадочными аппаратами, аэростатный зонд нового поколения позволит не только кардинально расширить диапазон решаемых научных задач и изучить разные районы планеты в течение одной миссии, но и с учетом долговременного анализа образцов пород и газов значительно увеличить возможности самой научной аппаратуры», — прокомментировал один из авторов разработки, заведующий лабораторией геохимии Луны и планет ГЕОХИ РАН Евгений Слюта.

Химики получили соединение для создания лекарств нового поколения

Полученные результаты могут стать основой для создания препаратов нового поколения для лечения онкологических, вирусных заболеваний и бактериальных инфекций. В отличие от известных интеркаляторов, которые только ингибируют процессы репликации и транскрипции ДНК, порфириновые интеркаляторы при фотооблучении будут вызывать необратимое повреждение ДНК, что чрезвычайно важно в практическом плане в свете постоянно возрастающей антибиотикорезистентности.

«Был предложен новый катионный порфирин, модифицированный остатком азотистого основания ДНК — аденином. Введение несимметричного заместителя в молекулу порфирина, способного к образованию пи-пи и Н-связей с „вывернутым“ основанием может обеспечить стабильность и необратимость нарушения стекинга. Было доказано, что синтезированный порфирин образует комплексы с нуклеиновыми кислотами, интрекалируя не только в области, обогащенные GC парами, но и способен интеркалировать в AT-регионы. Таким образом, в процессе работы удалось получить объемный порфирин, способный к встраиванию в АТ-области и вызывающий существенные нарушения в конформации нуклеиновой кислоты», — рассказала заведующая лабораторией «Физическая химия супрамолекулярных систем на основе макроциклических соединений и полимеров» ИХР РАН Наталья Лебедева.

Палеонтологи изучили строение челюстей орнитозухид — триасовых архозавров

Орнитозухиды — семейство относительно небольших, в среднем около двух метров в длину, триасовых архозавров. Своеобразие группы заключается в строении черепа — он массивный и короткий, с короткими челюстями. Это свидетельствует о развитии чрезвычайно сильной аддукторной (приводящей) мускулатуры, места крепления которой были вынесены далеко вперед.

Такое строение челюстей обеспечивало значительный выигрыш в силе сжатия при относительно медленном укусе. Очень большая сила укуса, присущая орнитозухидам, указала исследователям на крупный размер жертв древних хищников — по аналогии с современными плотоядными млекопитающими и короткоголовыми крокодилами. В то же время, медленный и мощный укус орнитозухид абсолютно непригоден для схватывания мелких подвижных наземных тетрапод или быстро плавающих амфибий и рыб.

Раскрыты механизмы работы гибридных наносистем на основе бычьего сывороточного альбумина и полимеров

Бычий сывороточный альбумин (БСА) — один из основных белков плазмы крови, играет ключевую роль в транспорте низкомолекулярных соединений, что делает его перспективным компонентом для гибридных наноносителей. Группа ученых ФИЦ ПХФ и МХ РАН исследовала межмолекулярные взаимодействия между бычьим сывороточным альбумином (БСА) и наноразмерными системами метилфеофорбида на основе амфифильных сополимеров N-винилпирролидона. Эксперименты показали, что молекулы альбумина адсорбируются на полимерных частицах, формируя совместные структуры. Квантово-химическое моделирование позволило предложить структуру и оценить энергию связей метилфеофорбида как на поверхности наночастиц, так и в гидрофобных областях.

Проведенное исследование вносит значительный вклад в понимание взаимодействий между белками и полимерными наноносителями. Полученные результаты имеют важное прикладное значение для разработки препаратов в фотодинамической терапии, позволяя оптимизировать нанокомпозиты для повышения их биодоступности и терапевтической эффективности.

Найден способ улучшить терапию агрессивных опухолей мозгаУченые применили комбинированный подход с использованием наноносителей, позволяющих целенаправленно доставлять к опухоли темозоломид и другие вещества, необходимые для запуска иммуногенной клеточной смерти. Целенаправленная доставка позволит снизить возможные побочные эффекты на здоровые клетки организма человека.

Исследователи планируют оценить эффективность совместного применения темозоломида и активатора железо-зависимой формы клеточной смерти. Также они проверят безопасность нового подхода в отношении здоровых клеток головного мозга, что потенциально позволит оценить рациональность дальнейшего проведения доклинических, а затем и клинических испытаний на людях.

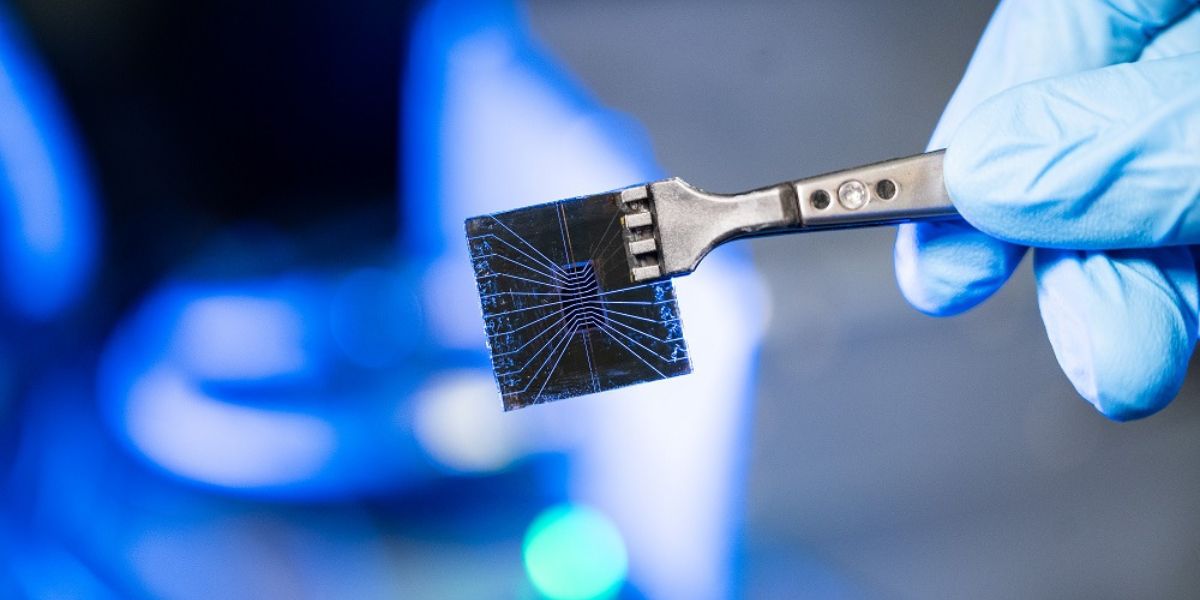

Биофизики сделали вживляемые импланты для соединения разорванных нервов

Полученные материалы поглощают инфракрасное излучение и управляемо нагреваются, при этом максимальное увеличение внутренней температуры клеток составляет 20°С. Такая стимуляция в два раза увеличивает количество нейронов с длиной отростков более 80 микрометров. Так как нервы человека формируются именно отростками нейронов, разработанный материал потенциально может использоваться в медицине для стимуляции роста поврежденных нейронов и восстановления иннервации органов и тканей.

В институте проверили биосовместимость полученных материалов. Из них изготовили подложки, на которых в течение трех суток выращивали клетки нейробластомы человека. Это культура быстрорастущих клеток, полученная из опухоли нервной системы. В исследованиях ее часто используют как модель человеческой нервной ткани. Композитные материалы оказались безопасными и не вызвали массовой гибели нервных клеток.